National

L’islam marocain, une greffe, non une rupture – Par Adnan Debbarh

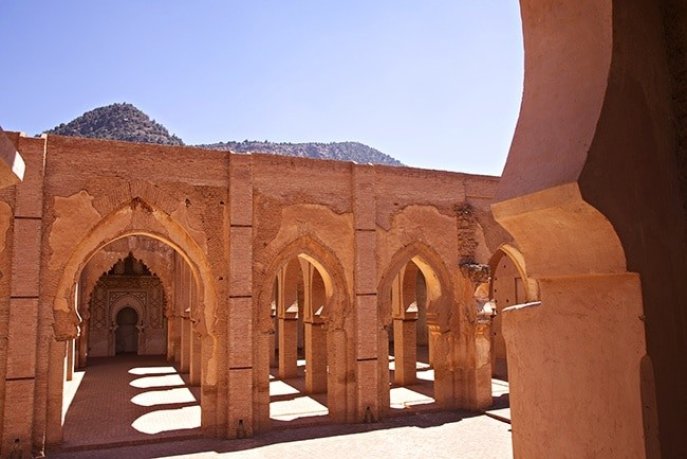

À Tinmel, la mosquée almohade du XIIᵉ siècle s’élève sur un site jadis consacré aux cultes montagnards berbères. À Chellah, le minaret islamique jouxte les ruines d’un temple romain dédié à Vénus. Ces superpositions ne sont pas des hasards : elles révèlent une stratégie d’enracinement. Les mosquées marocaines n’ont pas aboli le passé – elles l’ont réinterprété

L’islam marocain ne s’est pas imposé comme une rupture brutale, mais comme une greffe patiente sur un sol déjà habité par des mythes, des rituels et des savoirs anciens. Dans cette chronique, Adnan Debbarh poursuit sa réflexion sur ‘’repenser, l’histoire, refonder le récit national’’ et raconte en douceur, sans chercher à heurter les dogmatismes récents qui trouvent leurs sources ailleurs qu’au Maroc, comment l’Islam marocain a fécondé un imaginaire enraciné, transformé les coutumes sans les effacer, converti les gestes sans les briser. De Moulay Idriss à Tinmel, nous explique-t-il, l’histoire dit moins la conquête que l’alliance : un islam de synthèse, tissé dans les fibres mêmes du pays.

Comment une foi venue d’Orient a rencontré une mémoire millénaire et enfanté une civilisation originale.

Comme un fleuve met des siècles à sculpter son lit, l'islam a façonné le Maroc par imprégnation progressive. L'expédition d'Oqba Ibn Nafi en 681 n'en fut que le lointain point de départ. Pourtant, cette date symbolique est souvent présentée comme un jalon fondateur ayant tout balayé sur son passage : cultes anciens, structures sociales, traditions locales. La réalité historique est plus subtile. Loin de s'imposer en table rase, l'islam a épousé un terreau vivant, riche de croyances millénaires et de symboles enracinés. Il n'y eut pas de brutale substitution, mais une greffe patiente - pas de rupture nette, mais une lente réécriture. L'islam marocain apparaît ainsi comme une langue ancienne désormais transcrite dans un alphabet nouveau.

Lire aussi : Les matrices préislamiques de la culture marocaine – Par Adnan Debbarh

Laissez parler les pierres avant d’écouter les prières. À Tinmel, la mosquée almohade du XIIᵉ siècle s’élève sur un site jadis consacré aux cultes montagnards berbères. À Chellah, le minaret islamique jouxte les ruines d’un temple romain dédié à Vénus. Ces superpositions ne sont pas des hasards : elles révèlent une stratégie d’enracinement. Les mosquées marocaines n’ont pas aboli le passé – elles l’ont réinterprété. Les marabouts, ces cubes blancs abritant des saints, prolongent la fonction des hypogées néolithiques : lieux de médiation entre ciel et terre. Quand un paysan gravit la colline de Sidi Ahmed Ou Moussa pour invoquer la pluie, il ne trahit pas l’islam. Il prolonge un geste ancien, aujourd’hui réinterprété par l’islam populaire.

L’islam marocain est un islam de gestes. Le moussem, par exemple, mêle pèlerinage, célébration des moissons et rassemblement tribal. À Moulay Idriss Zerhoun, on prie, on danse l’Ahidous, on sacrifie des moutons – un amalgame de soufisme, de symbolique punique et de traditions berbères. Même le Ramadan intègre des éléments locaux : les nafarates de Fès, ces trompettes annonçant le jeûne, rappellent les usages romains ; la rupture du jeûne avec dattes et sellou puise dans un imaginaire nutritionnel bien antérieur à l’islam. Quant aux talismans (hrouz), ils mêlent souvent calligraphie arabe et symboles amazighs, comme si l’alphabet tifinagh refusait de se laisser effacer. Les djinns, eux, survivent sous d’autres noms, mais leur logique reste celle des esprits des eaux, des rochers, des forêts d’autrefois.

Comme les rites, le droit islamique a dû composer. Le fiqh malikite a intégré la notion de ‘urf (coutume valide) pour absorber des pratiques tribales. L’agdal, système de gestion communautaire des terres, ou les khettaras, réseaux de partage de l’eau, relèvent de traditions amazighes que la charia n’a pas supplantées. Certaines règles tribales limitaient même la polygamie ou reconnaissaient aux femmes un rôle d’arbitrage : dans les montagnes, les tamghart du Rif et du Souss continuaient à trancher les conflits en mêlant droit islamique et jurisprudence locale.

Lire aussi : La mémoire silencieuse des temps néolithiques – Par Adnan Debbarh

Les langues et les arts racontent la même histoire. L’islamisation s’est faite en tamazight : Ibn Toumert, le réformateur almohade, prêchait dans cette langue. Aujourd’hui encore, l’arabe dialectal marocain est tissé de mots et de structures amazighs. Les zelliges des mosquées reprennent les motifs géométriques des tapis berbères ; les minarets carrés de la Koutoubia ou de la mosquée Hassan II rappellent les tours de guet des agadirs. Même les zaouïas, ces carrefours spirituels et sociaux, ont prolongé les sanctuaires ancestraux tout en les réorientant. L’art islamique marocain est un palimpseste : chaque couche ajoute sans effacer.

C’est peut-être là le secret de l’islam marocain : il n’a pas conquis, il a dialogué. Là où d’autres territoires ont vu l’émergence de pratiques uniformes ou rigidement codifiées à l’excès, le Maroc a laissé vivre des formes d’islam à visage humain, enracinées dans la terre, dans les cycles lunaires et agraires, dans les relations communautaires. Dans les plaines atlantiques comme dans les confins sahariens, l’islam n’a pas nivelé : il a accepté les nuances, absorbé les particularismes, protégé la diversité des sensibilités. Les zaouïas, les confréries, les traditions juridiques locales ont permis non seulement de transmettre la foi, mais aussi de l’inscrire dans une culture du lien et du respect mutuel.

Lire aussi : Jbel Irhoud : quand le Maroc pensait déjà l’humanité – Par Adnan Debbarh

Ce lien profond entre foi et sol se lit dans le paysage marocain. Les noms des saints jalonnent les routes, les montagnes et les vallées, dessinant une cartographie spirituelle parallèle. L’islam y devient topographie de la mémoire. Il ne s’exprime pas depuis un centre dogmatique, mais depuis mille foyers locaux, incarnés dans le quotidien des communautés. C’est peut-être pourquoi, face aux chocs extérieurs, l’islam marocain a si souvent résisté sans se figer : parce qu’il repose moins sur un dogme figé que sur une sédimentation d’expériences. En cela, il offre à notre temps, en quête de racines et d’apaisement, une leçon de profondeur tranquille.

L’historien Abdallah Laroui l’a souligné : les Marocains ont embrassé l’islam comme une libération, non comme une soumission. Mais cette libération fut une négociation. L’islam marocain n’est pas une exception folklorique – il est une synthèse vivante, une manière de conjuguer la foi avec la mémoire, la loi avec la coutume, le texte avec le territoire. Il rappelle que le sacré n’est jamais exogène : il fleurit là où une communauté sait réconcilier les strates de son âme.

Et si cette capacité à faire dialoguer l’ancien et le nouveau ne se retrouvait pas aussi dans la manière marocaine d’exercer le pouvoir ?

C’est ce que nous verrons dans la prochaine chronique :

« Les dynasties marocaines : des architectures, non des absolus. »