Actu

Peines alternatives : le Maroc esquisse les contours d’une nouvelle justice tournée vers la réinsertion

Au bout du couloir la lumière ou ce le chemin que les bonnes intentions pavent ?

À quelques mois de l’entrée en vigueur de la loi 43.22 sur les peines alternatives, les responsables judiciaires et institutionnels du Royaume se sont réunis à Rabat pour souligner l’importance d’une mise en œuvre progressive, concertée et pragmatique. Une réforme ambitieuse, porteuse d’une vision humaniste de la justice.

Une réforme de rupture dans la politique pénale marocaine

Le 8 août prochain, le Maroc franchira un tournant majeur avec l’entrée en vigueur de la loi 43.22 relative aux peines alternatives. Cette réforme vise à remplacer les peines privatives de liberté pour certains délits par des mesures moins répressives, davantage tournées, selon ses promoteurs, vers la réinsertion et l’intérêt général.

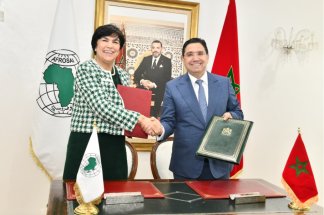

Réunis mercredi à Rabat, magistrats, membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ), représentants de l’Administration pénitentiaire, du ministère de la Justice et experts juridiques ont débattu des modalités de mise en œuvre de cette loi lors d’une rencontre nationale placée sous le thème : « La justice au service de la réinsertion ».

Mohamed Saleh Tamek, Délégué général à l’Administration pénitentiaire et à la Réinsertion, a plaidé pour une approche progressive et évaluative, afin d’adapter le déploiement de cette nouvelle législation aux réalités de terrain. Pour lui, il s’agit de construire un modèle marocain efficace, reposant sur la coordination entre toutes les parties prenantes : juges, établissements pénitentiaires, agents d’exécution et société civile.

Nouvelle mission, nouveaux défis pour les institutions judiciaires

Le texte de loi confie à la Délégation générale à l’administration pénitentiaire le suivi de l’exécution des peines alternatives, tandis que les juridictions conservent leur pouvoir d’appréciation sur l’application, la nature et les modalités de ces peines.

Mohamed Abdennabaoui, premier président de la Cour de cassation et président délégué du CSPJ, a souligné que cette réforme consacre une nouvelle philosophie de la peine, orientée non plus vers la seule sanction, mais vers la correction du comportement délictueux et la réinsertion sociale du contrevenant. Il a insisté sur la nécessité de ne pas considérer les peines alternatives comme des sanctions allégées, mais comme des instruments correctifs modernes, répondant aux attentes sociales et constitutionnelles.

Quatre formes de peines alternatives sont prévues par la loi :

- le travail d’intérêt général,

- la surveillance électronique,

- la restriction de certains droits ou l’imposition de soins ou mesures préventives,

- les jours-amende, permettant une conversion financière de la peine.

Coopération et pragmatisme pour ‘’mise en œuvre réussie’’

D’après le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, une coopération institutionnelle soutenue pour garantir une application réaliste et efficiente de la loi est essentille. Il a rappelé que le juge disposait d’une grande liberté d’appréciation dans le choix des sanctions, tout en soulignant l’importance de ne pas freiner l’innovation juridique au prétexte d’un manque de moyens logistiques ou humains.

La réforme entend aussi soulager la surpopulation carcérale, qui pèse lourdement sur le système pénitentiaire marocain, tout en réduisant les coûts de l’incarcération. Mais cette ambition suppose une adaptation structurelle : les agents pénitentiaires devront être formés à des missions nouvelles, souvent en dehors des murs des prisons, notamment pour le suivi des condamnés dans la société.

Dans cet esprit, les participants ont mis en lumière les défis pratiques à relever, de la formation des professionnels à la création de structures de coordination, en passant par le renforcement des outils technologiques, comme les dispositifs de surveillance électronique.

‘’Une réforme alignée sur les standards internationaux’’

Inspirée de modèles internationaux qui ont prouvé leur efficacité, cette législation s’inscrit selon ses promoteurs, dans une dynamique globale de modernisation des systèmes judiciaires, promue par les Nations unies et d'autres organismes internationaux. La nouvelle loi prend aussi en compte l’évolution des droits humains et des libertés publiques, en consacrant le principe de proportionnalité de la peine et en valorisant l’impact social des décisions de justice.

Cette rencontre nationale, articulée autour de deux sessions scientifiques – l’une théorique, l’autre opérationnelle – a été l’occasion de croiser les regards, de débattre des jurisprudences et de proposer des pistes pour faire de la mise en œuvre de la loi 43.22.