Culture

Mustapha Saha : De l’utilité de populariser l’œuvre de Haïm Zafrani, entretien avec Habib Samrakandi, directeur d’Horizons Maghrébins

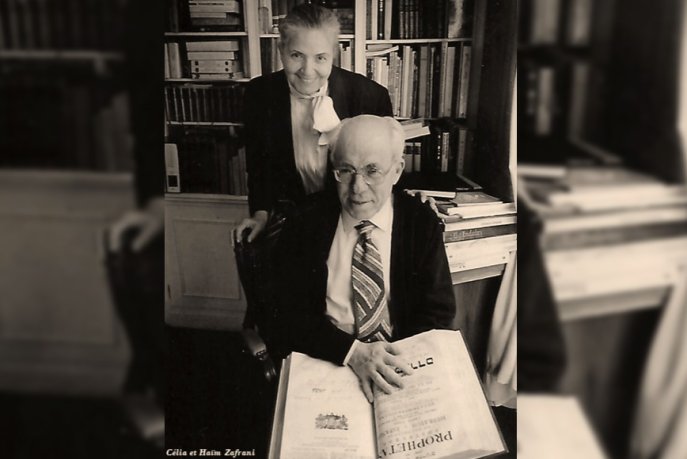

Haïm Zafrani a renouvelé, actualisé, interdisciplinarisé les études sur l’histoire des juifs marocains, et plus largement maghrébins, depuis deux mille ans (Photo offerte par Elie Serge Zafrani, fils de Célia et Haïm Zafrani)

Mustapha Saha et Elie Serge Zafrani, fils unique de Célia et Haïm Zafrani, professeur émérite de médecine. La Closerie des Lilas. Paris.

Habib Samrakandi : Mustapha Saha, votre travail d’actualisation de l’œuvre de Haïm Zafrani est un événement majeur, en raison notamment du contexte actuel du Maroc et des bouleversements sociétaux sur les deux rives de la Méditerranée... Comment est né ce projet d’ouvrage et quelles sont les raisons personnelles qui motivent une telle recherche sur cette figure emblématique de l’histoire intellectuelle, culturelle et spirituelle marocaine ?

Mustapha Saha :

Haïm Zafrani a renouvelé, actualisé, interdisciplinarisé les études sur l’histoire des juifs marocains, et plus largement maghrébins, depuis deux mille ans en étayant ses théories de preuves scientifiques irréfutables, archiviques, archéologiques, toponymiques, onomastiques. La présence judaïque est attestée par des cimentières dans le sud marocain, des ruines de synagogues dans le Haut Atlas et l’Anti-Atlas, des pierres gravées en hébreu à Volubilis et d’autres vestiges romains remontant à deux siècles avant Jésus-Christ. Les premiers prosélytes juifs sont arrivés avec les phéniciens, il y a deux mille cinq cents ans, pour convertir au judaïsme les tribus berbères. Le nom même de Zafrani est hautement symbolique à cet égard. Les ancêtres du savant étaient surnommés Zafrani, parce qu’ils étaient marchands de safran, zaafrane en arabe. Or, ce sont les phéniciens, qui vouaient un culte à la plante sacrée de safran, qui ont introduit cette épice précieuse au Maroc.

Les juifs maghrébins se partagent entre autochtones, tovachim signifiant en hébreu indigènes, megorachim, refoulés en hébreu, expulsés de la péninsule ibérique. Les juifs espagnols apportent avec eux leur culture et leur langue, le ladino, qui perdure jusqu’au XXème siècle, s’établissent dans les villes prospères et contribuent de manière décisive à l’enrichissement économique et culturel du Maroc. Dans les villages et les petites villes, les juifs et les musulmans observent les mêmes coutumes, les mêmes fêtes, et parfois adorent les mêmes saints. La mise en lumière de cette symbiotique est un apport essentiel de Haïm Zafrani qui démontre les croisements, les conjugaisons, les hybridations des pratiques sociales, rituelles, religieuses. Une bonne partie des patrimoines poétiques, musicaux, artisanaux berbères, arabes, andalous, sont préservés et perpétués par les juifs.

Haïm Zafrani était un intellectuel singulier. Une singularité qui explique la richesse de ses travaux. Il était polyglotte, philologue et linguiste, hébraïsant et arabisant. Il a consacré de recherches fructueuses aux poètes, philosophes, savants maghrébins et andalous, toutes confessions confondues, en montrant les correspondances, les confluences, les interactivités créatives. Orphelin de son père à l’âge de cinq ans, Haïm Zafrani est élevé par son grand-père, un grand lettré devenu mal voyant. L’enfant, qui sait à peine l’hébreu, lui lit, sans le comprendre, le Sepher ha-Zohar (Le Livre des splendeurs), ouvrage central de la Kabbale et reçoit en récompense une explication du texte ésotérique. Il est, pour ainsi dire, initié à la mystique juive dans le berceau. Il aurait pu devenir rabbin. Il choisit la voie de la laïcité, accumule les connaissances dans plusieurs langues et plusieurs sciences.

Je suis très critique par rapport aux notions de minorité ethnique et d’identité culturelle, qui fonctionnent en miroir. L’approche quantitative banalise la majorité et à la marginalise la minorité. La loi majoritaire est fondamentalement inégalitaire, arbitraire, discriminatoire. La démocratie représentative, basée sur la majorité, n’est qu’une confiscation du pouvoir politique par les élites. Les études statistiques sont des modélisations abstraites, qui débouchent sur des aberrations concrètes. Je suis pour l’analyse qualitative, au plus près des réalités du terrain, saisies dans leurs complexités, leurs interconnexions internes et externes, leurs interférences endogènes et exogènes, leurs permanences structurelles et leurs transformations perpétuelles. Tous les êtres humains, toutes les sociétés se valent et s’équivalent. Les hiérarchisations, les différenciations ségrégatives, sont imposées depuis des millénaires, depuis la civilisation sumérienne exactement, par la mécanique pyramidale, qui refoule la pénibilité productive vers la base et les strates intermédiaires, et draine les privilèges vers le sommet. Il s’agit de revenir à des organisations transversales, en réseaux solidaires, à l’instar des structures tribales. Chacun selon ses prédispositions, selon ses capacités, selon ses besoins. Il n’est pas de culture monolithique, autarcique, endogène. Toutes les cultures se développent en interaction avec des apports extérieurs, en interférence avec des influences visibles et invisibles. De ce fait, les contributions des juifs à la culture marocaine sont substantielles, déterminantes, pérennes.

Habib Samrakandi : Peut-on parler de ghettoïsation des juifs au Maroc ?

Mustapha Saha :

Le ghetto est une réalité européenne, une mise à l’écart urbaine dans un espace clos, qui permet aux juifs de pratiquer leur religion et de gérer leurs affaires communautaires sous contrôle étatique. Le premier ghetto est institutionnalisé à Venise au début du seizième siècle. Les juifs sont regroupés à Cannaregio, dans une ancienne fonderie. En langue vénitienne, ghetto signifie fonderie. Certains ont rapproché phonétiquement le mot ghetto de l’hébreu guet, qui veut dire séparation, dissociation. L’appartenance socioéconomique est, à cet égard, symptomatique. Les juifs nantis, subventionneurs des synagogues et des œuvres de charité, habitent dans les villas huppées et les quartiers cossus. Le ghetto est devenu une notion sociologique, contestable, appliquée à des situations discordantes. On parle même de ghettos de riches. Les ghettos américains, lieux d’enfermement et d’exclusion sur le seul critère de la couleur de la peau, sont des cas d’école. Les ghettos, au sens strict, combinent, dans le confinement spatial et le parallélisme institutionnel, l’exploitation économique, l’infériorisation psychologique, l’ostracisation sociale. Au Maroc, la colonisation s’est accompagnée d’une certaine forme de cloisonnement urbain à caractère communautaire. A Casablanca, les espagnols, les grecs, les italiens, les polonais, les russes d’origine se regroupaient dans des quartiers spécifiques où les restaurants, les commerces, les lieux de culte, les équipements de proximité reproduisaient les habitus nationaux. Ces quartiers ne sont pas pour autant des ghettos. Ils se fréquentent comme des curiosités culturelles.

André Azoulay et Mustapha Saha en hommage à Haïm Zafrani (Photo Elizabeth et Mustapha Saha)

C’est l’islamisation qui introduit des distinctions entre marocains sur fond de croyance religieuse. L’impôt musulman dhimma est imposé aux juifs. Ils acquittent ainsi leur autonomie confessionnelle. Depuis l’antiquité, les juifs défendent leur culte, jusqu’au sacrifice en période de persécution. Au cinquième siècle, ils soutiennent les vandales, qui chassent les romains d’Afrique du Nord, et bénéficient d’un siècle paisible où s’épanouissent leurs créations culturelles. La principale caractéristique de la culture juive se trouve dans une constante en apparence paradoxale, une extrême fidélité au dogme hébraïque et une formidable adaptabilité aux sociétés d’accueil. La rigidité religieuse est compensée par l’ouverture culturelle.

Les mellahs, dans les grandes cités, dont le premier est créé au milieu du quinzième siècle à Fès, mellah désignant en arabe le marché de sel où travaillent des juifs, permettent aux juifs une certaine autogestion juridique en conformité avec le talmud. Ces mellahs ne sont pas des ghettos au sens occidental. La vie sociale dans ces mellahs, parfois insalubres à cause de leur exigüité, dépendait du régime dynastique qui les instrumentalisait, à certaines périodes de tension politique, comme abcès de fixation des colères populaires. Dans mes souvenirs d’enfance, il s’agissait plutôt de quartiers de commerce et d’artisanat, où les femmes musulmanes achetaient leurs bijoux et leurs tissus précieux, et visitaient, au passage, quelque sorcier réputé, façonnier de philtre d’amour ou jeteur de sort.

Les juifs sont une composante essentielle de la diversité marocaine, enfin reconnue par la Constitution du 11 juillet 2011. Les sultans se sont entourés depuis des siècles de conseillers, de ministres, de diplomates juifs, par intérêt économique et tradition politique. La société marocaine commence à comprendre les pertes occasionnées par l’immigration massive de ses juifs vers d’autres contrées, en particulier vers Israël où ils subissent un mépris affiché de la part des ashkénazes. Les juifs marocains en Amérique du nord, en Amérique du Sud, en Europe, sont restés attachés à leur terre d’origine, où ils reviennent de plus en plus nombreux en pèlerinage. Le Maroc a souffert comme les autres pays maghrébins de l’idéologie panarabe, standardisation autoritaire de populations diversitaires. L’œuvre de Haïm Zafrani est une semence d’avenir. Elle restitue au Maroc, et au Maghreb, un héritage culturel qui lui a été confisqué. Elle entrelace les analyses historiques, sociologiques, anthropologiques, économiques, juridiques, théologiques. Dès le neuvième siècle, les juifs maghrébins et andalous abandonnent l’araméen pour l’arabe vernaculaire. Les cultures s’interpénètrent. Les hommes d’affaires érudits négocient les biens et diffusent les savoirs. Dans les petites villes, comme Boujad où Haïm Zafrani a été instituteur, les juifs et les musulmans habitent les mêmes quartiers, les mêmes rues.

La diversité des langues juives au Maroc est remarquable. Haïm Zafrani distingue trois grandes affinités, berbérophones, arabophones et hispanophones, auxquelles il faudrait ajouter une inclination francophone depuis le protectorat, et même avant, depuis l’implantation de l’Alliance Israélite Universelle, avec une première école pour garçons à Tétouan en 1862 et une école pour filles dans la même ville en 1865. L’Alliance Israélite Universelle est fondée en 1860 par des intellectuels juifs français, par Adolphe Crémieux notamment, auteur du décret Crémieux, qui attribue, en octobre 1870, la citoyenneté française aux « indigènes israélites d’Algérie ». Cette institution veut aider les juifs du monde à bénéficier du même processus d’émancipation qu’en France et développe, à cette fin, un réseau scolaire avec une philosophie à la fois laïque et respectueuse du culte, domaine réservé du Consistoire. Elle crée, dans le monde arabo-musulman, une centaine d’écoles dispensant un enseignement moderne selon les normes françaises. Elle est, dès lors, considérée comme un véhicule important de l’influence francophone et subventionnée par le ministère des Affaires étrangères. Jusqu’à la Seconde guerre mondiale, l’Alliance Israélite Universelle entretient des relations équivoques avec le sionisme, qui provoque l’hostilité des premiers dirigeants. Elle soutient cependant la déclaration Balfour prônant un foyer national juif tout en récusant une définition nationale à l’identité juive dont la vocation est diasporique. Dès 1948, L’Alliance Israélite Universelle ouvre de nombreuses écoles, qui passent sous contrôle du gouvernement israélien tout en bénéficiant de financements français. Les archives de Haïm Zafrani, selon ses vœux, sont conservées par l’Alliance Israélite Universelle à Paris.

Haïm Zafrani passe en revue les différentes expressions, les dialectes vivants, les langues usuelles, les langues classiques où se traduisent les textes liturgiques, les littératures rabbiniques, les transmissions orales, de génération en génération, des histoires ancestrales, des contes et des légendes. Les juifs d’origine ibérique, immigrés à Fès, continuent de pratiquer le judéo-espagnol, particulièrement le castillan, pendant deux siècles, avant d’être absorbées par les communautés juives arabophones. Dans le nord marocain, la langue castillane est toujours présente. Le judéo-espagnol, mâtiné de dialectes arabes, donne la « hakitiya », qui tire son nom de « haka » signifiant « raconter ». Dans le roman « La Chienne de vie de Juanita Narboni » d’Angel Vazquez, 1976 (traduction française aux éditions Rouge Inside, 2009), qui recrée les brumes, les voix, les parfums de Tanger, Juanita soliloque dans cette langue étrange, hybride et bariolée, la hakitiya. Son existence se confond avec le destin de la ville cosmopolite, en voie de disparition, où les traditions se métissent, où les jurons se profèrent dans toutes les langues, où les lamentations se débitent dans toutes les religions. Les juifs assimilent les langues des authigènes et des conquérants, le berbère, le grec, le latin, l’arabe, délaissant sans regrets l’antique araméen. La hakitiya, où l’arabe assimile l’hébreu-araméen et d’autres apports linguistiques, garde, à l’instar de la darija, la fluidité du parler et se constitue comme une langue maternelle vernaculaire. La hakitiya s’avère d’une utilité pédagogique certaine dans les explications et les commentaires des textes sacrés. Elle sert aussi dans les récits historiques et mythologiques, les manuels didactiques, les affabulations satiriques, les commérages ironiques, les prescriptions morales, les transpositions parodiques, tantôt avec une éducative austérité, tantôt avec une étonnante causticité. Les taqannot (règles, recommandations) rabbiniques et les responsa (réponses rabbinique servant à établir les codes halakhiques (interprétations pratiques de la torah) puisent abondamment dans le lexique juridique, économiques, bureaucratique arabe. Il existe aussi des argots destinés à dérouter les non-initiés. La transmission dogmatique use et abuse des méthodes amphigouriques. Ainsi en est-il du charh’, à l’origine un corpus d’explications et d’explicitations des textes sacrés, fixé par une tradition séculaire, répercuté oralement entre rabbins, de manière uniquement littéral, que les maîtres et les élèves récitent mécaniquement sans comprendre ses contenus. Il est d’autres méthodes efficientes pour l’apprentissage simultané de l’hébreu et de l’arabe, qui consistent à traduire au fur et à mesure la Bible et les textes liturgiques, les sermons et les homélies, mot par mot, d’une langue à l’autre. Il s’agit finalement d’un décalque arabe sur l’hébreu. Ce qui entretient l’intimidante obscurité des éducations et des cérémonies religieuses.

La littérature tamazight, exclusivement orale jusqu’à une date récente, l’écriture tifinagh essayant actuellement de pallier cette carence à travers quelques maisons d’édition, est riche d’un patrimoine ancien de contes, de légendes, de proverbes, de poésies, partagé par les juifs et les musulmans berbérophones, continuellement reproduits dans les tribus, singulièrement dans le Sous, l’Atlas et les régions sahariennes. Les communautés juives berbérophones ont immigré massivement en Israël après les stratégies de panique machiavéliquement orchestrées pour les faire fuir. Dans les villages juifs d’Ouarzazate, de Demnate, d’Oufrane, de Todgha, de Tiznit, d’Illig… l’enseignement hébraïque utilise le berbère comme langue d’explication. (Haïm Zafrani dans le Journal Asiatique, fascicule 1, 1964 et dans la Revue des Etudes Juives, fascicules 1 et 2, 1964).

Haïm Zafrani découvre un document, qui démontre de manière définitive, l’ancestralité juive. La Haggadah de Pasah, liturgie récitée pendant la veillée pascale, est intégralement traduite dans un dialecte berbère ancien, utilisé tel quel à travers les siècles. Une remarque insolite. Les langues berbères sont caractérisées par leur oralité concrète. Elles tiennent peu compte des notions abstraites. Pour combler les décalages, elles substituent des expressions substantialistes aux formulations essentialistes. La confrontation entre l’hébreu, langue hiératique, littéraire, métaphysique, et les dialectes berbères locaux, convoqués pour les pratiques rituelles, produisent des effets linguistiques pittoresques. L’écriture, en revanche, est toujours hébraïque, cursive à la main, carrée en impression. L’alphabet hébreu est tenu pour une structure irremplaçable des lois religieuses. L’Haggada, à l’origine une exégèse de la bible, puis un enseignement de la tradition sans contrainte législative, est devenue une source de créativité littéraire drainant des légendes, des fables, des fantasmagories apocalyptiques, des récits folkloriques et des psalmodies liturgiques. L’Haggada de Pessah, reprenant les verts bibliques sur la sortie d’Egypte, extrapole les non-dits, son caractère intemporel, chaque génération devant vivre l’événement comme sa propre aventure. (Paulette Galand-Pernet et Haïm Zafrani, Une version berbère de la Haggadah de Pasah, éditions Paul Geuthner, 1970).

Dans le sud marocain s’épanouit la littérature mystique, cultivée par des groupes d’érudits, considérés comme des saints vivants dans les milieux populaires, pratiquant la kabbale lurianique, du nom de son fondateur le polonais ashkénaze Isaac ben Salomon Luria au seizième siècle. Le Zohar est considéré comme un livre sacré, au même titre que la Bible et le Talmud. L’apport essentiel de Haïm Zafrani, et d’autres universitaires investigateurs de chemins inexplorés, dont les découvertes, intimement liées aux structures sociétales, ne redescendent pas dans la société par défection didactique, c’est la démonstration d’une dynamique souterraine, jamais éteinte, de la culture marocaine d’expression judaïque. La méthodologie pluridisciplinaire dépasse les causalités unilatérales, multiplie les angles de vue, entrecroise les analyses. Les juifs se donnent partout comme un devoir sacré la sauvegarde du patrimoine culturel et spirituel légué par les ancêtres, le maintien d’une présence hébraïque religieuse, littéraire, artistique, écrite et orale, qui se réactive et se fertilise pendant les périodes propices, et se régénère en s’abreuvant de nouveaux véhicules linguistiques. Ainsi, la métrique arabe est adoptée dans la poésie hébraïque andalouse et marocaine. La poésie savante ou populaire, liturgique ou profane, fait partie, comme la musique, du quotidien juif.

Une grande partie de la littérature rabbinique concerne la Halakha (la voie, le chemin), l’élaboration de règles juridiques dans la droite ligne du Pentateuque, la loi de Moïse, le Talmud fixé pendant les cinq premiers siècles de l’ère chrétienne, le Midrash, exégèse scripturaire. La Halakha est constituée d’amplifications, d’illustrations de principes éthiques, religieux, politiques, d’extrapolations juridiques opérables dans les situations nouvelles et faisant jurisprudences. La Halakha se développe en parallèle de la Haggada, qui regroupe les commentaires, les compilations, les gloses mystiques, les observations morales. Le droit appliqué est la préoccupation constante des rabbins.

Haïm Zafrani s’attache à reconstituer la culture marocaine dans sa globalité symbiotique, un adjectif qu’il affectionne, sa pluralité dialogique, sa diversité… En 1962, il se voit proposer la chaire de l’hébreu à l’Ecole nationale des langues orientales vivantes. Il rencontre, à cette occasion, une personnalité hors du commun, Georges Vajda, un immigré hongrois naturalisé français, spécialiste de la pensée arabe et juive médiévale, qui lui recommande de recueillir le maximum d’archives culturelles et spirituelles sur le judaïsme marocain. Dès l’été 1963, Haïm Zafrani entreprend un travail de recherche sur le terrain, sauvant de la destruction des pans séculaires du patrimoine culturel marocain. Il collecte dans les régions reculées, les villages abandonnés, les ruines délaissées des documents hébraïques, arabes, judéo-berbères, enregistre les témoignages des rescapés du terrible exode, immortalise sur bandes magnétiques, des mémoires, des musiques, des poésies transmises oralement depuis des siècles. Il retisse patiemment les liens entre les différentes expressions culturelles, marocaines, andalouses, urbaines, rurales, étend ses études aux relations intercommunautaires. Il entre au Centre nationale de recherche scientifique en 1967 où il systématise scientifiquement ses explorations et ses recherches qui retiennent l’intérêt d’éminents historiens, Charles Pellat, Gérard Troupeau, André Caquot, Régis Blachère…

Haïm Zafrani décède en 2004 à 81 ans. Son œuvre savante, publiée essentiellement aux éditions Paul Geuthner et aux éditions Maisonneuve & Larose, demeure l’apanage de cercles universitaires spécialisés. Les éditions Maisonneuve & Larose ayant fait faillite et les fonds dispersés, les livres de Haïm Zafrani, sans rééditions, sont quasiment introuvables.

Habib Samrakandi : Comment vous avez rencontré Haïm Zafrani ?

Mustapha Saha :

J’ai rencontré pour la première fois Haïm Zafrani en 1969 à l’université libre de Vincennes. C’est mon ami François Châtelet, modérateur du département de philosophie, qui me l’a présenté sur le seul critère que nous étions tous les deux marocains. Je suivais des études de sociologie à Nanterre sous la direction d’Henri Lefebvre. A Nanterre, ville gérée par les communistes depuis l’avant-guerre, la nouvelle faculté s’engluait encore dans la boue d’une ancienne base militaire désaffectée, entre les fameux bidonvilles de l’avenue de République et de la Folie. Nous étions à peine une soixantaine d’étudiants dans le département de sociologie, dirigé par Alain Touraine, au troisième étage du bâtiment C. Avec quelques enseignants anonymes, entrés par la suite dans l’histoire des idées, Renée Lourau, fondateur avec Georges Lapassade de l’analyse institutionnelle, Jean Baudrillard… Je m’étais retrouvé cofondateur du Mouvement du 22 Mars, qui avait déclenché la révolution culturelle de Mai 68. Nous étions animés d’une philosophie autogestionnaire, qui condamnait le mandarinat, remettait en cause l’autorité morale des professeurs, refusait l’aliénation disciplinaire. Nous prônions l’interdisciplinarité, l’interactivité, la créativité. Nous rejetions le devenir programmé de technocrates au service du patronat. Nous naviguions entre plusieurs universités où se déroulaient tour à tour les assemblées générales, les réunions confidentielles, les tâches pratiques, comme l’impression des brochures et des tracts. Tout se faisait avec les moyens de bord.

Vincennes était un laboratoire d’idées et d’insubordinations, une expérience plurielle de transgression pédagogique, un souk où s’échangeaient connaissances disparates et recettes alternatives. Les cours étaient des happenings, des palabres, des sociodrames. Les interpellations, les interruptions, les questions saugrenues participaient de la théâtralisation. L’université, ouverte aux bacheliers et aux non bacheliers, aux français et aux immigrés, aux salariés et aux sans-papiers, était une véritable foire aux savoirs formels et informels, une auberge espagnole où les codes académiques étaient brisées, où toutes les excentricités étaient permises, où se bricolait des pensées inventives, des méthodes novatrices, des approches inédites. Comment auraient évolué les théories décisives de Michel Foucault, de Gilles Deleuze, de Jean-François Lyotard, de Jacques Rancière… sans cette taverne miraculeuse, fécondatrice d’hérésiarques atypiques. Formé aux humanités classiques, je découvrais une vision originale de la philosophie, qui renouait finalement avec son usage antique, une philosophie conçue comme un rapport au monde, à l’existence, aux situations vécues, aux circonstances traversées, permettant de résister aux pressions institutionnelles.

Ce préliminaire permet de mieux comprendre la trajectoire existentielle et la cohérence intellectuelle de Haïm Zafrani que je définirais comme un analyseur historique, révélateur de quintessences culturelles occultées par les idéologies dominantes. Quand j’ai fait la connaissance de Haïm Zafrani, il était inconnu. Il avait juste publié deux livres techniques, une « Grammaire de l’hébreu vivant » avec David Cohen (éditions Presses Universitaires de France, 1968). Son premier ouvrage anthropologique aux éditions Maisonneuve & Larose, « Pédagogie juive en terre d’Islam. L’enseignement traditionnel de l’hébreu et du judaïsme au Maroc », fruit d’une recherche-action de vingt ans, paraissait cette même année 1969. Le premier souci de Haïm Zafrani était de délivrer la langue hébraïque, véhicule historique de cultures et de civilisations, de son enfermement liturgique, de son cloisonnement élitaire. La création du Département d’études hébraïques à Vincennes répondait un besoin de transversalisation. L’improbable idée avait trouvé dans ce lieu invraisemblable les conditions idéales de sa réalisation. Un tel projet ne pouvait éclore que dans un cadre universitaire iconoclaste et novateur, inspiré par l’esprit soixante-huitard. Les littératures juives, anciennes et modernes, les créations judaïques de toutes les époques, dans tous les domaines, sont des patrimoines de l’humanité. D’où l’intérêt particulier porté par Haïm Zafrani à l’Andalousie où l’interculturalité, l’interactivité, le partage des savoirs et des découvertes, étaient les règles.

Haïm Zafrani me dit, à cette première rencontre, en guise de bienvenue, « Je suis ton oncle d’Essaouira », une complicité tissée en quelques minutes. Je me souviens de notre conversation liminaire, qui m’avait ouvert une perspective scientifique que je n’ai cessé d’explorer. Les juifs maghrébins, n’ont rien à voir avec la Moyen Orient. Ils sont, pour une partie, rescapés de l’Andalousie, et pour l’essentiel, des berbères judaïsés depuis plus deux mille ans, avec l’arrivée des phéniciens accompagnés de quelques rabbins zélés. Le judaïsme de l’antiquité était fortement prosélytique. Plusieurs empereurs romains avaient pris des mesures drastiques pour enrayer la propagation du culte juif. Domitien faisait confisquer les biens des convertis. Hadrien interdisait la circoncision… Autant les travaux de Haïm Zafrani étaient pointilleux, scrupuleux, touffus, au point d’en devenir difficiles d’accès, autant il avait l’art de synthétiser dans une formule frappante une idée complexe. Pour le bonheur de ses amis, ses explications orales, ponctuées d’anecdotes, étaient les meilleures explicitations de ses livres. Une réplique me revient, parmi beaucoup d’autres : « Nous, les marocains, nous sommes tous des berbères, paganisés, christianisés, judaïsés, islamisés, arabisés, hispanisés, francisés, notre culture est cumulative, elle ne jette rien, elle amalgame tout ». Les découvertes de Haïm Zafrani sur les pratiques du judéo-berbère, du judéo-arabe, du matrouz, broderie de poésie juive et de poésie arabe, des musiques communes, des mythes mutualisés, des cultes des saints partagés, démarginalisent définitivement l’apport judéo-marocain. Chez Célia et Haïm Zafrani, tout respirait la marocanité, l’atmosphère chaleureuse, l’hospitalité, la gentillesse, l’humilité, la pudeur, la prévenance, la bonté naturelle, l’enracinement populaire. Leur appartement parisien, encombré de livres et de manuscrits, accueillait des étudiants et des chercheurs du monde entier. Toute sa vie, Haïm Zafrani s’est préoccupé de pédagogie, non seulement des méthodes d’enseignement, des techniques d’apprentissage, des relations entre professeurs et élèves, des conventions comportementales, des influences morales, mais également de la dialectique de la transmission orale et écrite, des ritualisations culturelles, de la perpétuation des traditions. Il exhumait les sources communes, reconstituait les passerelles historiques, géographiques, philologiques, retissait les liens musicologiques, littéraires, théologiques des mœurs et des coutumes. Ses descriptions scientifiques, sous-tendus d’une charpente méthodologique rigoureuse, étayées de preuves matérielles, archiviques, scripturaires, archéologiques, dissimulent en même temps des clés et des symboliques occultes accessibles aux seuls initiés. D’où l’ambivalence de son image sociale entre sa personnalité magnanime, communicative, fraternelle, familière à ses amis, et la réputation de savant taciturne, hermétique, inabordable. Je m’étonnais, de son vivant, qu’aucun livre critique ne fut consacré à son œuvre. Je m’immergeais dans ses nouvelles publications dès leur parution. Il ravivait des mémoires éteintes. Il déchiffrait des manuscrits inaccessibles. Il sémiotisait les mariages linguistiques. Elu à l’Académie du Royaume du Maroc, où il se montra, à la fin de sa vie, d’une impressionnante productivité, Haïm Zafrani était conscient de cette paradoxalité. Il publia en 2003, aux éditions marocaines Marsam, un recueil de ses conférences sous le titre « Le judaïsme maghrébin : le Maroc, terre de rencontres des cultures et des civilisations », après avoir fait traduire en arabe, chez le même éditeur, son ouvrage « Juifs d’Andalousie et du Maghreb » par l’historien d’Ahmed Chahlane.

Dans beaucoup de mes souvenirs, Haïm Zafrani et Edmond Amran El Maleh sont indissociables. Tous les deux vivaient leur départ du Maroc comme un arrachement, leur installation en France comme un exil. Tous les deux se considéraient comme des ambassadeurs itinérants de l’esprit souiri. Le grand appartement de Marie-Cécile et Edmond Amran El Maleh, boulevard Montparnasse, était devenu, avec le temps, un salon littéraire. Amran El Maleh narrait beaucoup son enfance et son adolescence pendant l’entre deux-guerre, ses voyages à Paris, accompagné de sa mère, pour soigner son asthme, ses séjours dans un hôtel à Montmartre où il se sentait toujours étranger, ses retours à Casablanca où il retrouvait ses repères. Il ne cessait de sublimer sa marocanité comme un bien irremplaçable. Il répétait en substance : « Je suis né par erreur à Safi, une ville qui m’a comblé de ses charmes pendant mon enfance. Mes parents, mes grands-parents, mes aïeux, génération après génération, étaient des souiris. Dans mes rêves, dans ma mémoire intime, je suis né un peu plus au sud, à Essaouira, où je serai enterré… où je creuserai plus profondes ses galeries inexplorées, j’aurai tout le temps de retrouver ses trésors insoupçonnés… ». Je voyais les deux plumes complémentaires, deux écrivains qui se réclamaient de leur triple appartenance arabo-berbéro-juive, les deux indéfectiblement liés aux récits des ancêtres, la formule deux-mille ans revenant dans leurs paroles comme un leitmotive, une mesure de temps suffisamment profonde pour écarter toute remise en cause. Dans leurs témoignages, la nostalgie, moteur de la mémoire, ne tombait jamais dans la mélancolie. Nostalgie des halkas, des qasidas chantées, des épopées psalmodiées, des légendes déclamées entre plaisir de raconter et plaisir d’écouter. J’avais le bonheur d’accompagner occasionnellement l’un ou l’autre dans des flâneries interminables le long de la Seine, avec de longues haltes chez les bouquinistes. Nous partagions la joie de dénicher une édition rare, un titre ignoré, un livre introuvable. Nous avions retrouvé un jour plusieurs ouvrages regroupés du dix-huitième siècle sur le Maroc. Haïm Zafrani s’empressa de les acquérir. Je sentais monter sa fièvre intellectuelle. Comme à son habitude, il les disséqua à la loupe. Plus tard, il me dit : « C’est à peine croyable, pour ces chroniqueurs du siècle des Lumières, le Maroc était une terre lointaine, très lointaine, plus lointaine peut-être que l’Amérique. Les inexactitudes sont si nombreuses qu’elles relèvent d’un cabinet de curiosités. Mais, c’est toujours écrit dans un beau style ». Quand Amran El Maleh publia son premier livre « Parcours immobile » aux éditions François Maspéro, tardivement, à l’âge de soixante-trois ans, Haïm Zafrani ne tarissait pas d’éloge, recommandait sa lecture à tous ceux qu’il croisait, lui, qui ne se racontait qu’à contrecœur, se gratifiait du miroir tendu par son alter ego où il reconnaissait son intériorité. Restitution d’un monde disparu parce que sa population ancestrale, dupée par un chantage affectif sans précédent, s’est retrouvée vampirisée par une entité coloniale atypique. Je me dis aujourd’hui, si la ville d’Essaouira actualise son passé prestigieux, si elle restaure ses synagogues magnifiques, si elle reconquiert son patrimoine arabo-berbéro-juif, c’est grâce aux écrits d’Edmond Amran El Maleh, de Haïm Zafrani, de Simon Lévy…

© Mustapha Saha

Téléphone : 00 33 (0)7 85 55 35 97

Mail : saha.mustapha@gmail.com

Bio express. Mustapha Saha, sociologue, poète, artiste peintre, cofondateur du Mouvement du 22 Mars et figure historique de Mai 68. Sociologue-conseiller au Palais de l’Elysée pendant la présidence de François Hollande. Livres récents : « Haïm Zafrani. Penseur de la diversité » (éditions Hémisphères/éditions Maisonneuve & Larose, Paris, 2020), « Le Calligraphe des sables », (éditions Orion, Casablanca, 2021).

Références bibliographiques :

1- Haïm Zafrani, Etudes et recherches sur la vie intellectuelle juive au Maroc de la fin du 15ème siècle au début du 20ème siècle, éditions Paul Geuthner, Tome I, Pensée juridique et environnement social, économique et religieux, Tome 2, Poésie juive en Occident musulman, Tome 3, Littérature dialectales et populaires juives en Occident musulman, l’écrit et l’oral.

2 - Haïm Zafrani, « Sur la Transcription en caractères Hébraïques d’une version Berbère de la Haggadah de Pessah : texte de Tinghir du Todgha », Paris, Mouton, Acte du Premier Congrès de Linguistique sémitique et chamito-sémitique, en collaboration avec Paulette Galand-Pernet, 1974, pp. 133-146

3 - Haïm Zafrani, « Maimonide et les espaces de convergence culturels Judéo-Musulmans », In : Maimonide. Délivrance et fidélité, Paris, UNESCO/E.R.E.S. Texte du Colloque UNESCO, Décembre 1985, 1986, pp. 25-39.

4 - Haïm Zafrani, « Conscience historique et univers culturel Judéo-Berbères au Maroc », Yoel L. Arbeitman (éditeur), Fucus, a semitic/afrasian gathering – remembrance of Albert Ehrman. Princeton (New Jersey), Amsterdam, Philadelphie, 1988, pp. 499-517.

5 - Haïm Zafrani, « Autorité rabbinique et souveraineté de l’état « protecteur » en Occident Musulman. Politique et religion dans le Judaïsme ancien et médiéval », Intervention au Colloque de Déc. 1987 au Centre d’Etudes Juives de l’Université Paris IV-Sorbonne, Paris, Ed. Desclée. Daniel Tollet (directeur), 1989, pp. 16, « Les Territoires de la rencontre Judéo-Musulmane », In L’Héritage Andalou : actes. Paris, éditions d. de l’Aube, 1996, pp. 101-115.