Culture

Mazagan (Maroc) et Mazagão (Brésil) : Quelles influences culturelles ? – Par Mustapha JMAHRI

Les Portugais ont créé des forteresses sur la côte du Maroc (dont la plus importante est celle de Mazagan) sans vraiment échanger avec les autochtones. Ces infrastructures étaient essentiellement des places militaires tenues pour des raisons géopolitiques, mais tant à Safi qu’à Mazagan, elles ne tenaient pas le pays environnant

À travers une étude inédite reliant Mazagan au Maroc et Mazagão au Brésil, la chercheuse Lillian Ehrlich explore l’étonnante continuité mémorielle d’un exil oublié. Entre vestiges d’une forteresse lusitanienne, récit de relocalisation forcée et mémoire vivante transatlantique, se dessine une histoire plurielle, enracinée dans trois continents. Mustapha jmahri, en revenant sur ce lien transatlantique, en profite pour établir une comparaison édifiante entre présence portugaise sur les côtes marocaines et présence française au Maroc.

La chercheuse américaine Lillian Ehrlich (originaire de San Francisco) prépare à l'Université Aix-Marseille dans le cadre d’un master une étude intitulée : « Étude comparative sur Mazagan (Maroc) et Mazagão (Brésil) ». Cette chercheuse, après avoir remarqué certains de mes travaux sur la ville d’El Jadida-Mazagan publiés sous forme de livres ou d’articles, m’a contacté pour avis et échange. Elle souhaite recueillir mon point de vue sur les implications culturelles liées à la ville de Mazagan : le patrimoine laissé par ceux qui ont été contraints de partir, les conséquences de ce déplacement forcé — notamment la relocalisation de leurs descendants dans la région amazonienne —, l’impact de cette migration sur leur identité culturelle, ainsi que l’influence persistante de l’histoire de Mazagan sur l’identité culturelle contemporaine d’El Jadida, perceptible à travers les traditions locales, les manifestations culturelles et les récits transmis jusqu’à aujourd’hui.

Autant de questions pertinentes les unes que les autres et qui, je l’avoue, étant plutôt dans l’action du terrain à la recherche d’indices du passé risquant de disparaître, ne font pas partie de mon champ de recherche habituel. J’ai cependant pris le temps d’y réfléchir et voici quelques indices.

La forteresse en héritage

Tout d’abord, les deux cités marocaine et brésilienne ont un nom commun. Il faut préciser ici que le nom est marocain local, d’une lointaine origine amazighe. Dans les écrits arabes il est attesté « Mazighan » qui fut transformé par les Portugais en « Mazagào » et par les Français « Mazagan ».

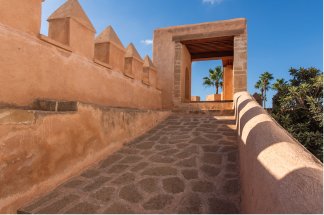

La cité portugaise prit le nom de « Mazagào » car elle est construite sur le cap du même nom « cap Mazighan ». Bâtie en partie sur l’eau dans la baie de Mazagan au XVIe siècle, c’est un ancrage caractéristique de cette ville côtière au centre du Maroc. Comment ne pas en parler si on évoque Mazagan ? Cette gigantesque forteresse est l’originalité propre à El Jadida, un monument qui distingue presque cette ville des autres villes balnéaires.

Les Portugais ont créé des forteresses sur la côte du Maroc (dont la plus importante est celle de Mazagan) sans vraiment échanger avec les autochtones. Ces infrastructures étaient essentiellement des places militaires tenues pour des raisons géopolitiques, mais tant à Safi qu’à Mazagan, elles ne tenaient pas le pays environnant. Il n’y a guère eu de transmission culturelle. Déjà vers 1550 les sultans Saâdiens tentaient de déloger les Portugais et la cité a subi de nombreux sièges avant sa libération en 1769.

De 1514 à 1769, Mazagan était une cité portugaise repliée sur elle-même à l'intérieur de ses remparts, interdite aux Marocains et sans contact avec eux hors quelques escarmouches ou razzias. Les deux communautés, souvent antagonistes, ne vivaient pas ensemble mais à côté. Après sa libération, la ville ayant été détruite partiellement, bannie, et interdite pendant un demi-siècle, les témoins marocains sont décédés sans possibilité de transmission. Seul héritage en conséquence : des murailles et des maisons en partie en ruine. À l'époque française, le Protectorat a établi une colonisation, c'est-à-dire l’importation à Mazagan d'une organisation française dans tous les domaines de la vie économique, sociale, culturelle, imposée aux Marocains, parfois adoptée par eux.

Dans la culture actuelle des habitants de la ville d'El Jadida il existe de façon incontestable une influence de la culture européenne notamment française héritée du temps du Protectorat. Une culture de cosmopolitisme essentiellement après la création d’El Jadida en 1820 sur les ruines de Mazagan. Mais on ne constate pas d’influence notoire lors de la période portugaise à Mazagan hormis la présence de la forteresse portugaise.

Cette forteresse seule représente le lien culturel commun avec l’Autre. D’ailleurs, l’un des critères retenus par l’Unesco pour son inscription, en 2004, sur la liste du patrimoine mondial, est que « la ville portugaise de Mazagan est un exemple exceptionnel de l'échange d'influences entre les cultures européennes et la culture marocaine du XVIe au XVIIIe siècle, et l'un des tout premiers peuplements des explorateurs portugais en Afrique de l'Ouest sur la route de l'Inde. Ces influences se reflètent clairement dans l'architecture, la technologie et l'urbanisme de la ville ».

Contrairement à la population française au temps du Protectorat français, plus tardif et récent, la population portugaise a été entièrement évacuée de Mazagan sur Lisbonne en 1769, dans un premier temps, et puis au Brésil. Donc sociologiquement, l'interaction est très maigre. D’autant plus qu’à cette époque la population marocaine « minime » ne vivait pas à proximité de la forteresse portugaise mais à une quinzaine de kilomètres à Azemmour, à Tit et dans la tribu des Ouled Bouaziz. Cependant, cette cité n'est pas seulement une forteresse, mais aussi un bourg encerclé dans un territoire agricole en confrontation avec les Portugais. D’où est née l’idée de bâtir une citadelle militaire résistante aux assauts et à l’artillerie, c’est ainsi que l’héritage architectural se maintient à ce jour.

Une légende va naître de cette confrontation : le mythe de Aïcha Kandisha. À El Jadida, cette veuve insoumise devient une figure de la résistance. Elle se déguise en prostituée pour liquider les soldats portugais. Par ironie ou crainte, les soldats l’auraient surnommée « la comtesse » d’où le nom Kandisha. Cette femme incarne une mémoire déchirée marquée par l’affrontement (voir l’article de Youness Messoudi dans Zamane, Mai 2025).

Malgré une occupation portugaise de la région d’El Jadida s’étendant sur près de trois siècles, alors que le Protectorat français n’a duré qu’une cinquantaine d’années, l’impact de ces deux périodes sur l’empire Chérifien s’est révélé très contrasté. Si chacune de ces présences reste sujette à critique, les Portugais, pour leur part, se sont principalement attachés à bâtir de grandes forteresses aux imposantes murailles afin d’assurer leur défense durant une guerre permanente livrée aux populations locales. Et, si le protectorat français avait comme premier but de servir les colons français, dont le nombre au Maroc a dépassé 400.000, à un moment donné, il est néanmoins vrai d’affirmer que la France a construit au Maroc des routes, des ponts, des voies ferrées, des hôpitaux, des ports. Elle a également participé à la création d’une structure sanitaire et elle a établi une politique culturelle innovante dans le pays, comprenant un système législatif et une administration afin de protéger et restaurer le patrimoine bâti marocain. Bon gré, mal gré, les populations marocaines et françaises ont ainsi pu tisser des liens culturels, amicaux, affectifs, sportifs, industriels et commerciaux, ce qui était très difficile pour des Portugais qui vivaient retranchés, en vase clos.

Par contre les exilés de la forteresse portugaise de Mazagan (2.100 âmes dont quelques Marocains convertis au christianisme et des esclaves d’Afrique Subsaharienne) ont conservé, après leur installation au Brésil, leur culture, leurs mœurs et traditions jusqu’à garder le nom marocain de la ville en y ajoutant l’adjectif « neuf » ou « Novo ». La population de la cité était conduite vers l’autre côté de l’Atlantique afin d’y installer une nouvelle Mazagào en Amazonie brésilienne. Voilà le récit d’un périple méconnu où la difficile adaptation au climat tropical s’ajoute au choc du déplacement et au pouvoir de l’administration royale portugaise qui les a contraints à l’exil en dehors du Portugal. Cet aspect a été expliqué par le travail de l’historien Laurent Vidal (in : Mazagào, la ville qui traversa l’Atlantique. Flammarion, 2005).

Points communs

Il y a trois points communs entre les deux Mazagan du Maroc et du Brésil : le nom marocain, l’origine portugaise et l’histoire de leur création : deux villages vivant en autarcie, presque coupés du monde extérieur. Sinon force est de constater que les deux Mazagan sont très différentes. La ville marocaine de Mazagan est très ancienne et sa culture est cosmopolite (marocaine et européenne, mais très peu portugaise).

Un autre héritage local peut constituer un point commun entre les deux cultures marocaine et portugaise. Il s’agit de la pratique traditionnelle de pêche dite « bechkira » : une sorte de longs murets en pierre sèches bâtis sur la côte entre la Cité portugaise et Sidi Bouzid. Ces murets, de faible hauteur, retenaient, à marée basse, les poissons prisonniers au profit des pêcheurs et certaines familles. Cette méthode a presque disparu du paysage local. L’historien français Joseph Goulven considère que le mot bechkira provient du mot portugais « peiskeira » qui signifie « lieu de pêche » alors que l’historienne Denise Valero doute fort que ce soit un héritage portugais. Quant à l’écrivain mazaganais, Thierry Guilabert, il affirme que cette méthode de pêche a été pratiquée sur la côte atlantique depuis le néolithique. La question reste donc posée sur l’origine profonde de cette pratique ancienne (voir : Le port d’El Jadida, une histoire méconnue, 2008, p.106)

Aujourd’hui le prestige symbolique d’El Jadida est totalement fondé sur la poétique de la forteresse lusitanienne, premier espace organisé sur la baie de Mazagan. La première vue qui s’impose en arrivant à El Jadida est de toute évidence cette cité du passé et la mer. Dans la littérature marocaine ou étrangère qui mentionne cette ville, que ce soit en arabe ou en français, ces deux références soulignent son originalité dans le paysage local.

Ancrage spécifique, culturel et touristique, d’El Jadida, la ville portugaise de Mazagan représente une histoire commune à trois pays de trois continents : le Maroc, le Portugal et le Brésil. Dans ce dernier pays, une fête annuelle, dite de Saint-Jacques, est organisée pour rappeler les batailles entre Portugais et Marocains mais aussi le brassage civilisationnel entre le Brésil et le Maroc, à travers le Portugal.

Encore à ce jour, chez les habitants de Mazagào brésilienne, le souvenir du Maroc est toujours vivace. La globetrotteuse jdidie, Houda Chaloun, s’y était rendue en 2015 et constata, sur place, que « rien qu’en prononçant le mot Maroc tout le monde se montrait enthousiaste (site MAP, lundi 1er juin 2015) » et qu’elle fut sa joie en voyant le drapeau marocain flotter devant les ruines des premières installations de Mazagào, construites il y a plus de 240 ans.