National

Quand l'effort hésite – Par Adnan Debbarh

Il y a des doutes plus lourds que des révoltes

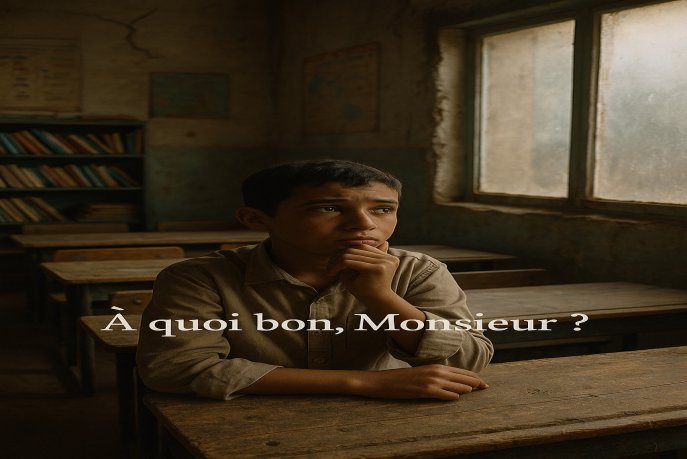

Dans une salle de classe, un élève pose une question désarmante : « À quoi bon, Monsieur ? ». Plus qu’un doute, c’est une fissure dans la promesse de la société, celle qui assurait que l’effort ouvrait des portes. Ce texte puissant de Adnan Debbarh interroge le désenchantement face à une école qui, pour beaucoup, ne tient plus sa parole. Pourtant, il reste des raisons d’y croire. Parce que l’espoir, parfois, est un acte de résistance.

Durant ma brève carrière de professeur, il m’est arrivé d’être interpellé par mes étudiants sur l’utilité de l’enseignement. Avec cette interrogation, ô combien blessante :

« À quoi bon, Monsieur ? »

C’est n’est jamais une question anodine. C’est un doute, glissé à voix basse. Une fatigue rentrée. Elle ne cherche pas une réponse, mais une confirmation : que l’effort, ici, ne mène nulle part. Ou pire, qu’il n’a jamais compté.

Il y a des doutes plus lourds que des révoltes. Celui-là en faisait partie.

On dit souvent que l’école est sacrée au Maroc. Et c’est vrai. Elle l’est dans le cœur des familles, dans les souvenirs des anciens, dans l’effort des enfants levés à l’aube, cartable au dos, destin en bandoulière. Mais elle l’est de moins en moins, en réalité.

Autour de l’école, il y a les discours. Dedans, il y a les visages. Et derrière les visages, de plus en plus souvent, des regards désenchantés.

Les élèves apprennent, les professeurs enseignent, mais la promesse s’effiloche : celle qui disait que le savoir mène quelque part. Qu’il élève. Qu’il permet, un jour, de prendre place dans la société autrement que par hasard ou par piston.

Dans ce pays, on a longtemps cru que l’école était un ascenseur. Pas parfait, pas rapide, mais un ascenseur quand même. Aujourd’hui, certains ont l’impression qu’il est en panne. D’autres qu’il a été privatisé. Il ne monte plus qu’avec des clés que peu possèdent.

Et les meilleurs, parfois, attendent. Ils accumulent les mentions, les concours, les espoirs. Puis ils regardent autour d’eux. Et ils comprennent que l’effort n’est plus forcément la voie.

Qu’il faut parfois connaître quelqu’un, ou ne pas déranger, ou encore renoncer à trop penser.

L’échec, quand il est juste, peut se supporter. Mais l’injustice, elle, abîme. Et ce qui abîme le plus, ce n’est pas tant l’inégalité. C’est l’invisibilité. Quand on travaille bien, qu’on respecte les règles, qu’on se tient droit — et qu’on reste pourtant au bord du chemin. Parce qu’il y avait d’autres logiques, d’autres canaux, d’autres jeux.

Alors on cherche des solutions. On ouvre écoles sur écoles, on empile programmes et filières, comme si la quantité pouvait combler le manque de sens. On espère que la technique remplacera la confiance. Mais ce n’est pas de nouvelles filières dont les élèves manquent. C’est de sens qu’ils manquent. De cette conviction partagée que la justice ne suffit pas si elle ne se conjugue pas à l’équité.

Le sens, c’est quand un professeur croit encore que ce qu’il enseigne transforme.

Quand un élève sent que son travail n’est pas une mise en scène.

Quand un pays regarde ses jeunes comme une richesse, pas comme un stock.

On parle de fuite des cerveaux, comme si c’était une fatalité. Mais ce n’est pas l’étranger qui attire : c’est souvent le sentiment qu’ici, l’avenir est flou. Qu’il faut se battre contre trop d’ombres. Que l’effort ne suffit pas, ou pire, qu’il gêne.

Et pourtant, il y a encore des professeurs qui y croient. Des étudiants qui lisent, espèrent, doutent – et pourtant avancent. Il y a des histoires de réussite, parfois même sans réseau. Mais elles deviennent l’exception, plus la règle. Et une société ne peut pas tenir debout si elle donne le sentiment que le mérite est un pari, pas une base.

Redonner confiance ne se fera pas avec des slogans. Ni avec des classements. Ni avec des concours truqués. Cela commence peut-être par des choses simples : la clarté des règles, la tenue de la parole, la reconnaissance de l’effort silencieux.

Il faudra bien un jour retrouver les fondations, choisir ce que l’on veut faire de ce lien abîmé entre savoir et société.

L’école ne demande pas la perfection. Juste qu’on cesse de déchirer, jour après jour, la page du contrat où était écrit : "Ici, l’effort ouvre des portes". Celui qui fait qu’un jeune, en entrant dans une salle de classe, croit encore qu’il y a là un chemin. Pas forcément facile. Mais possible.

« À quoi bon, Monsieur ? »

Je n’ai pas toujours su quoi répondre. Alors, parfois, je dis simplement :

« Parce qu’un jour, cette phrase ne sera plus nécessaire. Et que ce jour-là, ce sont ceux qui auront tenu malgré tout, qui redonneront son sens à la promesse »

Ce n’était pas une certitude. C’était un espoir. Et parfois, il faut s’y accrocher, le temps que le pacte, celui d’une société juste envers les siens, se réécrive.