Culture

Pour un ''écomusée'' aux Oudayas et ''un musée à ciel ouvert'' à Chella – Par Abdejlil Lahjomri

Tout concourt pour que ce lieu le devienne, et tout le prédispose à être un levier pour la sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel qui le caractérise et rendre encore plus lumineuses les lumières de la capitale

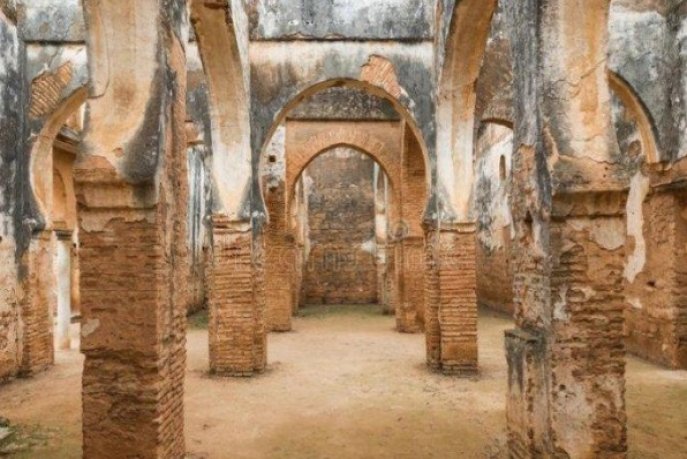

Le site archéologique du Chella est désormais rouvert au public après d’importants travaux de restauration entamés en 2021. Ce promontoire, un lieu de mémoire mais aussi de Nouzha, « Nos mères l’élisaient, le printemps venu, pour y organiser « des escapades » familiales que des époux sourcilleux toléraient parce qu’eux aussi y savouraient détente et évasions rythmées aux sons de modestes tambourins, », écrivait dans une série de chroniques publiées par Quid.ma, Abdejlil Lahjomri, Secrétaire perpétuel de l’Académie du Royaume. Une mystérieuse stèle funéraire, cernée de légendes et comportant un orifice de 12 centimètres de diamètre, le passionnait et le menait dans les profondeurs historiques du lieu, qui seront suivies par une autre série de chroniques sur ce Sanctuaire aux sept sépultures. A chaque fois se profilent dans les pierres du lieu l’histoire et les caractères génétiques de ce que l’on appelle aujourd’hui les affluents identitaires du Maroc. A la fin de ces séries d’articles, en phase de publication dans un beau livre sur ‘’Une histoire de la peinture’’ au Maroc et sur des ‘’Lieux de mémoire’’ du pays, le Secrétaire perpétuel de l’Académie du Royaume avait plaidé pour un « écomusée » aux Oudayas

et « un musée à ciel ouvert » à Chella. C’est par ce texte que Quid.ma entame la republication de chroniques qui devraient aider à comprendre l’histoire et l’importance de ce lieu.

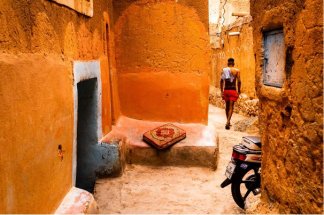

Ce promontoire a le nom de Chella. Nos mères l’élisaient, le printemps venu, pour y organiser « des escapades » familiales que des époux sourcilleux toléraient parce qu’eux aussi y savouraient détente et évasions rythmées aux sons de modestes tambourins, ponctuées par des « you-you » stridents qui ne dérangeaient nullement les marabouts, gardiens ancestraux (mais moins sourcilleux que les époux) de ce champ de calme et de sérénité qui aiguisait nos sens en éveil comme un flamboyant poème.

Un « écomusée » est, selon le dictionnaire, « une institution visant à l’étude, à la conservation et à la mise en valeur du mode de vie, du patrimoine naturel et culturel d’une région ». Réaliser ce type d’institution aux Oudayas réconcilierait tous ceux qui actuellement s’occupent ou se préoccupent si « judicieusement » de ce lieu de mémoire. D’autant plus qu’il dispose d’un musée, que ce musée est en rénovation et que tout ce séduisant espace patrimonial est (semble-t-il) en restauration à « l’identique ». Je laisse à tous ces « décideurs-experts » le soin de méditer cette proposition, s’ils n’ont pas déjà entrepris cette réflexion, avant de commencer une si problématique restauration. Je n’ai pas voulu participer au débat (si peu serein) qui a concerné, au cours d’un pénible confinement, cette improbable restauration, préoccupé que j’étais par un autre site, aussi important pour le rayonnement de la ville-lumière, Rabat, ma ville « mal-aimée » aux prises avec un destin contrarié. Ce site est l’autre promontoire où des vestiges anciens attendent de bénéficier d’une attention plus soutenue, moins pressée, de décideurs peu amoureux : Chella.

Ma réflexion a été grandement facilitée par l’excellente thèse de Marc Terrisse : « Les musées de sites archéologiques en tant que vecteurs de développement local… » et dont le troisième chapitre consacré à Chella propose d’en faire un musée à ciel ouvert.

Il y a une légère différence entre le concept d’écomusée et celui de musée à ciel ouvert. Pour fonder un écomusée il faut en effet disposer d’un musée classique, et Chella n’en a pas. C’est tout le site qui deviendrait alors musée et par la force des choses un musée à ciel ouvert.

Tout concourt pour que ce lieu le devienne, et tout le prédispose à être un levier pour la sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel qui le caractérise et rendre encore plus lumineuses les lumières de la capitale que quelques malencontreuses initiatives en ces jours douloureux de Covid font pâlir et risquent en certains lieux d’éteindre à jamais.

Marc Terrisse présente dans le dernier chapitre de sa thèse les conclusions d’une enquête indicative et non décisive puisqu’il s’agit en réalité d’une mini-enquête éclairante mais quelque peu dépassée dans certaines de ses affirmations. Il n’empêche que les indications qu’elle présente restent d’actualité et peuvent aider à une étude de faisabilité plus fouillée, plus convaincante, plus déterminante.

Je ne retiendrai que deux indications : la première avance « l’hypothèse qui serait la non prise en compte par les tours opérateurs de Chella dans les circuits classiques organisés au Maroc ». La deuxième est un paradoxe. « A la question guidée », « Comment qualifieriez-vous la visite ? » 68 % des personnes mettent en avant le fait « qu’elle ne leur a pas fait apprendre grand-chose ». Mais 70 % environ insistent sur le fait que la visite fut « émouvante ».

L’émotion est là. Le savoir historique, lui, est absent de ce lieu chargé d’histoire. Il s’avère en effet que ce savoir souffre de l’usure du temps que subissent les vestiges et exige d’urgence la préservation d’un site laissé en jachère. Je pense pourtant qu’aujourd’hui l’aspect des choses qui concerne le pillage est maîtrisé, alors qu’en concluant son enquête Marc Terrisse affirmait encore : « Le site de Chella n’est malheureusement pas épargné par ces pillages et ces problèmes d’insécurité. » Le savoir historique que l’on pourra extraire des vestiges a sans aucun doute déjà souffert de ces dépravations criminelles.

Quelles sont les propositions et pistes d’action que suggère ce chercheur « pour faire profiter à tout un chacun de cet héritage afin de passer un moment de détente culturel » ?

Je lui cède la parole. Je ne saurais mieux que lui résumer ses propositions. Elles concernent « la mise en place d’un parcours audio-guidé multilingue suivant un chemin empêchant les incursions des visiteurs sur les ruines. Un tel parcours aurait l’avantage de valoriser les vestiges auprès des visiteurs tout en les protégeant des dégradations dues au piétinement. Ce parcours d’interprétation serait fléché avec efficacité. (…) Il partira de la Chella antique pour se terminer en contrebas sur les ruines mérinides s’ouvrant sur la nature environnante. (…) Autre solution envisageable : l’embauche de plusieurs guides professionnels spécialement formés et polyglottes (arabe, français, anglais, espagnol) qui existent déjà mais sont peu nombreux. (…) Les deux systèmes, autoguidés et guides traditionnels, sont compatibles et donnent le choix aux visiteurs d’opter pour l’une ou l’autre solution. »

Toutefois je ne suis pas d’accord avec Marc Terrisse pour l’édification « d’un musée de site-centre d’interprétation » dont il a détaillé avec perspicacité le contenu. Créer simplement un centre d’interprétation à l’entrée du Chella à droite dans ce qui, si je ne me trompe, était « l’hôtellerie » serait déjà une réalisation importante en soi et suffirait aux besoins de ce musée à ciel ouvert. Il aurait comme tâche de sensibiliser en amont les visiteurs « avant qu’ils ne déambulent à travers les vestiges, de les familiariser avec le patrimoine immatériel du site. Il peut aussi accueillir des conférences, des expositions temporaires » contribuant ainsi à faire du site un lieu important du paysage touristique et culturel de Rabat.

Il n’accueillera pas, par contre, les concerts. Ceux-ci, avec Mawazine et le festival européen de jazz, se déroulant en plein air, se sont intégrés avec bonheur au site, affirmant ainsi avec des éclats riches de lumière cette nouvelle vocation du lieu.

Les lieux de mémoire ont une âme. Ce n’est pas là une lapalissade. Les gestionnaires de ces lieux oublient que leur mémoire et leur âme sont vivantes et que souvent elles peuvent prendre une revanche imprévue quand la restauration nécessaire et inévitable (parce que leur préservation a été négligée) ne respecte pas les impératifs de la restauration.

Voilà ce que les esprits des lieux des Oudayas et de Chella disent à ces gestionnaires. Je n’hésite pas à continuer de puiser dans la thèse de Marc Terrisse pour affiner leur message (un message éternel) et pour le rendre audible, « lumineusement » visible.

Les Oudayas et Chella, les deux promontoires qui avec la médina fondent Rabat, « offrent une source idéale pour développer une histoire COMPLETE de cette ville ». Ils apparaissent comme des lieux « cumulant une large part de l’histoire et de l’héritage marocains. Incluant à la fois l’ensemble des civilisations antiques ayant marqué le paysage culturel maghrébin mais également des vestiges plus élaborés » du passé de la capitale.

Ils sont « un regard sur le passé et la culture qu’il convient d’expliquer pour en tirer un élan vers l’avenir et la créativité » riche de promesses.

Dans un contexte de mondialisation oscillant entre uniformisation et crispations identitaires, (ils) demeurent un message d’espoir de modernité à adresser aux générations qui les prendront en charge dans l’incertitude des jours à venir. Ces deux sites sont l’illustration du « métissage » et de l’ouverture qui ont engendré la culture marocaine. Toutefois, cette culture doit être expliquée de façon rigoureuse et SCIENTIFIQUE afin de transmettre (son) MESSAGE de tolérance. Une interprétation optimisée et faisant appel aux supports éducatifs des deux « promontoires doit remplir cette finalité première pour servir de tremplin à un Maroc fier de sa culture, fruit de rencontres et de mélanges » à travers sa longue et tumultueuse histoire.

Tout Rabat clame ce message : Je suis l’UNIQUE cité qui « a été modelée par l’ensemble des civilisations qui ont marqué de leur empreinte l’histoire du pays ». « Peu de cités marocaines peuvent s’enorgueillir (comme moi) de posséder des traces du passé aussi variées et COMPLETES. »

Capitale avant d’être capitale, JE suis la quintessence du récit national.