Culture

L’indispensable appropriation cognitive de la Marche Verte – Par Mohamed Benabdelkader

« La Marche verte, l'épopée Dieu, la patrie, le roi » du politologue et professeur d'université Mustapha Sehimi, un beau livre où la Marche verte est perçue à travers plusieurs voix, comme un événement historique au sens fort du terme, un mouvement un mouvement pragmatique de portée stratégique, un phare de la mémoire nationale

Symbole d’un génie politique hors norme et d’un engagement populaire sans précédent, la Marche verte, cinquante ans après, continue de susciter réflexions, recherches et réinterprétations. Mohamed Benabdelkader, ancien ministre de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique, puis de la Justice revient sur le dernier ouvrage coordonné par Mustapha Sehimi qui redonne à cette épopée toute sa densité stratégique, historique et émotionnelle, invitant à une véritable appropriation cognitive de cet événement fondateur de l’identité nationale marocaine.

Mohamed Benabdelkader

Dans l'après-midi du mercredi 5 novembre 1975, lorsque le roi Hassan II donna, dans la ville d'Agadir, le signal du départ de la Marche verte vers le Sahara, il dit aux marcheurs : « Si vous rencontrez un Espagnol, saluez-le. S'ils tirent, continuez votre marche », une impressionnante maîtrise discursive qui reflétait une stratégie calculée de pression psychologique et diplomatique, consistant à éviter les affrontements directs, à maintenir la marche comme un acte civil pacifique et à contraindre l'Espagne à négocie le retrait du Sahara, ce qui a finalement été obtenu sans effusion de sang quelques jours après le début de la marche.

Un acte pacifique, une stratégie magistrale

En exhortant les volontaires à saluer les Espagnols et éviter les confrontations, le Roi du Maroc cherchait à projeter une image de paix et de légitimité, montrant que la marche était une revendication pacifique de souveraineté, et non un acte de guerre ou une invasion militaire directe.

De nombreux essais et articles ont souligné, au cours du dernier demi-siècle, le caractère pacifique de cet événement marquant, soulignant que, malgré son impact historique considérable, il s'est déroulé sans recours à la violence. Outre cette caractéristique intrinsèque, la Marche Verte comme évènement politique et historique, possède, pour reprendre l'expression du sociologue Louis Qéré, un véritable pouvoir herméneutique, c'est-à-dire qu'elle ne se limite pas à un simple fait passager dans le temps politique, mais devient une source de sens capable de transformer notre compréhension de l'histoire, et qu'au-delà de son déroulement factuel, elle produit une rupture interprétative qui fonde une nouvelle perspective de l’identité marocaine.

Ce pouvoir herméneutique est justement ce que l'on peut apprécier dans le livre récemment publié « La Marche verte, l'épopée Dieu, la patrie, le roi » du politologue et professeur d'université Mustapha Sehimi, un beau livre où la Marche verte est perçue à travers plusieurs voix, comme un événement historique au sens fort du terme, un mouvement pragmatique de portée stratégique, un phare de la mémoire nationale, un moment déterminant pour la conscience du peuple marocain, un moment magique où tout notre passé s'est fondu dans notre présent, une grande fête populaire fraternelle et sans intentions agressives cachées, une dynamique structurante de la vie politique du pays, ainsi qu'une brillante manifestation d'unité nationale et un symbole de communion entre le trône et le peuple. Autant de façons de « dire » la Marche Verte, confirmant son caractère dynamique et multidimensionnel.

Écrire un livre sur un événement important, plusieurs décennies après qu'il ait eu lieu, peut lui offrir une perspective enrichie et une valeur ajoutée significative, permettant d'aborder l'événement avec un recul critique difficile à avoir dans l'immédiateté des faits. D'une part, le temps qui passe permet d'accéder à une multitude de nouvelles sources: archives déclassifiées, témoignages recueillis avec recul, analyses historiques approfondies et parfois même des documents jusqu'alors inaccessibles. Cette accumulation d'informations permet de reconstituer l'événement de manière plus complète, nuancée et objective. D'autre part, cette période qui nous sépare de l’évènement, nous offre l'occasion d'en évaluer les conséquences à long terme, sur les plans politique, social, économique et culturel. L'auteur de cet ouvrage analyse ainsi non seulement ce qui s'est passé au milieu des années 70, mais aussi comment cet événement a influencé l'évolution de la société marocaine, de sa culture politique et de ses relations internationales, ce qui permet de situer l'événement de la Marche verte dans une continuité historique, tout en tenant compte des révisions historiographiques qui ont pu apparaître.

De la mémoire vive à l’histoire pensée

C'est en ce sens que ce livre offre une synthèse historique riche et minutieuse de l'événement emblématique de la Marche verte, qui a marqué le retour pacifique du Sahara marocain. Mustapha Sehimi, politologue et observateur averti de la vie politique marocaine, lorsqu’il retrace avec précision les origines historiques, les enjeux politiques et les dimensions populaires de cette mobilisation nationale exceptionnelle, il ne se limite pas à un simple récit des événements passés, mais réalise un travail intellectuel approfondi qui apporte une véritable valeur ajoutée en apportant une analyse globale, contextualisée et indispensable pour saisir pleinement l'importance de cet événement dans l'histoire moderne du Maroc.

Les différentes contributions à cet ouvrage, rédigées par des acteurs politiques, des historiens, des politologues et des journalistes, mettent en lumière outre le contexte international de l'époque, marqué par la décolonisation et les rivalités géopolitiques, la vision stratégique de feu SM Hassan II, qui a conçu et orchestré cette marche pacifique pour affirmer les droits historiques du Maroc sur ses provinces sahariennes, mais aussi la mobilisation populaire massive, avec des volontaires civils de toutes les régions du royaume, animés par un esprit de patriotisme et de sacrifice, ainsi que les conséquences politiques et diplomatiques de la Marche verte, en particulier son rôle décisif dans la reconnaissance progressive de la souveraineté du Maroc sur le Sahara.

Pour repenser la Marche verte avec le recul historique dont nous disposons aujourd'hui, le politologue Abdallah Saaf revient dans cet ouvrage sur les documents déclassifiés, en particulier les archives du Département d'État américain relatives aux actions d'Henry Kissinger, dont il conclut que les Américains ne semblaient pas s'opposer sérieusement à la Marche verte, mais étaient davantage préoccupés par la prévention d'un affrontement militaire dans la région. Bien que ces documents apportent de nouvelles informations sur les conditions dans lesquelles l'idée de la Marche verte a germé dans l'esprit du monarque marocain et sur ses objectifs initiaux, Abdallah Saaf souligne que de nombreuses zones d'ombre subsistent et que la Marche verte reste toujours un domaine prometteur pour la recherche universitaire spécialisée.

Dans son témoignage recueilli dans ce livre, l'ancien directeur de la radio-télévision marocaine Seddik Maaninou évoque l'atmosphère qui régnait à ce moment historique, réussissant à transmettre avec vivacité les émotions intenses ressenties par les journalistes, correspondants de guerre et envoyés spéciaux des médias qui couvraient les événements à l'époque depuis la ville de Tarfaya, où étaient rassemblés les 350 000 manifestants dans un gigantesque campement soigneusement mis en place par les Forces Armées Royales et l'administration civile, et qui attendaient avec enthousiasme le signal du roi Hassan II pour le début de la marche vers le Sahara. Les journalistes, mais aussi quelques espions, attendaient avec impatience le déroulement des événements, sous une tempête de rumeurs et de murmures qui se propageaient rapidement, comme un feu de forêt, reflétant la tension et l'incertitude : le Roi allait-il annuler la Marche ? Le Conseil de sécurité de l'ONU allait-il demander l'arrêt de la Marche ? Hassan II allait-il annoncer le début de la Marche ?

Repenser la Marche verte au prisme de l’histoire

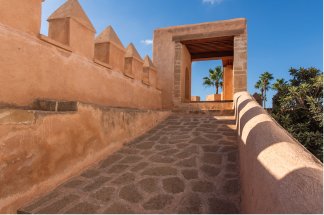

L'idée annoncée, la stratégie disponible, la mobilisation fervente, il ne restait plus à Sa Majesté le Roi qu'à choisir le moment propice pour mener à bien ce qui allait devenir un événement historique, unique en son genre et dans sa philosophie. Finalement, cet après-midi-là, le Roi déclara : « Demain, si Dieu le veut, vous traverserez la frontière ». Le lendemain, jeudi 6 novembre 1975, les volontaires de la Marche verte franchirent la frontière qui sépare arbitrairement le Maroc de ses provinces sahariennes. Une vive émotion dans le monde entier.

Les Marocains ont osé relever le défi ! Ils avancent pacifiquement vers la frontière sans autre arme que le Coran et le drapeau marocain. Cette opération, planifiée dans le plus grand secret par le roi Hassan II, va bouleverser l'équilibre des pouvoirs hérité d'une décolonisation inachevée, vingt ans après l'indépendance du Maroc. Selon Omar El Hadrami, ancien dirigeant et fondateur du Polisario, cet événement a réorganisé le jeu en détruisant les stratégies de tous. Le 28 février 1976, quelques mois après la Marche verte, le drapeau national a été hissé pour la première fois à Laâyoune, au cœur du Sahara, marquant la fin de l'occupation des provinces du sud.

C'est ainsi qu'il convient de comprendre la Marche verte, un événement qui a représenté à la fois une rupture avec un passé révolu et un acte fondateur d'une nouvelle réalité. L'ouvrage présenté ici, distingué par sa grande rigueur documentaire, basée sur des archives, des témoignages et des analyses approfondies, nous invite à repenser la Marche verte dans une perspective des sciences sociales, ce qui implique non seulement d'analyser l'événement dans sa dimension historique, culturelle et géopolitique, mais aussi de le conceptualiser comme un phénomène complexe, dynamique et socialement construit, comme une rupture marquante ou un majestueux coup politique déjouant toutes les prédictions.

Dans le cadre de cette approche, l'éminent historien Abdallah Laroui attire notre attention dans cet ouvrage sur le fait que la singularité de la Marche verte résidait dans l'énorme fossé entre l'appel politique et la réponse populaire, une réponse qui, dépassant toutes les considérations tactiques, a transformé en quelques jours des politiciens sceptiques, des bourgeois pragmatiques et des étudiants cyniques en fervents marcheurs. La Marche verte a ainsi provoqué un « bouleversement » qui incite la société marocaine à réinterpréter et à redonner un sens à la réalité marocaine à travers un effort collectif d'intégration et d'attribution de sens.

Les nations vivantes qui célèbrent des événements marquants de leur mémoire, passent souvent de la mémoire à l'histoire pour s'approprier véritablement ces événements, dans un équilibre entre fidélité mémorielle et vérité historique, comme disait Paul Ricœur.

Mustapha Sehimi, à travers ce livre aux voix multiples, nous offre une réinterprétation magistrale de la Marche verte, perçue comme un événement historique important, qui a soudé le peuple marocain dans un immense élan nationaliste, comme un symbole du leadership visionnaire de Hassan II, mais aussi une parfaite métaphore de l'engagement de tout le Maroc dans d'autres marches pour le développement et la paix. On peut donc dire que le mérite le plus important de ce livre est de prouver que, si la mémoire est essentielle pour garder vivant le souvenir de cet événement historique, son appropriation cognitive est nécessaire pour le comprendre, le contextualiser et l'intégrer pleinement dans l'identité collective de la nation.