Culture

CHELLA ET LA MYSTÉRIEUSE STÈLE FUNÉRAIRE DE ABOU YACOUB YOUSSOUF LE MÉRINIDE 2/3 - PAR ABDELJLIL LAHJOMRI

Chella et la mystérieuse stèle funéraire d’Abou Yacoub Youssouf le mérinide

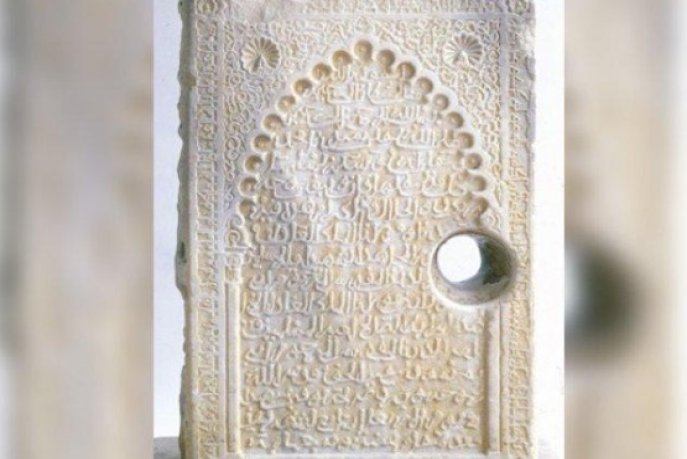

La mystérieuse stèle funéraire, comportant un orifice de 12 centimètres de diamètre, au milieu d’un site peuplé histoire et des légendes qui lui sont inhérentes a piqué la curiosité féconde de Abdejlil Lahjomri. Elle a accouché de cette chronique en trois parties, que le Quid republie à l’occasion de la réouverture, après sa restauration, du site archéologique de Chella. La fameuse stèle devient vite une pérégrination amoureuse dans les recoins de ces lieux. Elle interroge les sentiers et fait parler les pierres. Dans la première partie, le Secrétaire perpétuel de l’Académie du Royaume convoque ses souvenirs et enfourche la machine à remonter le temps dans une enquête qui nous plonge dans les racines de ce Royaume qui n’en finit pas de surprendre. Dans cette deuxième partie, il entre dans le vif du sujet : « le surgissement des questions sans réponses que l’étrangeté de cette stèle suscite et la persistance de la légende qui l’accompagne, légende que l’on a assimilée à de la superstition et que son transfert au musée archéologique, alimente encore plus d’étrangeté au lieu d’en tarir les sens ».

Lire aussi : CHELLA ET LA MYSTÉRIEUSE STÈLE FUNÉRAIRE DE ABOU YACOUB YOUSSOUF LE MÉRINIDE 1/3 - PAR ABDELJLIL LAHJOMRI

Le mystère de cette stèle du sultan Abou Yacoub Youssouf s’est imposé à moi au cours de cette période de confinement comme une évidence. Peut-être parce que la toxicité de l’ambiance dans notre actualité viciée par le virus de la Covid-19 a nourri l’angoisse, la mélancolie et parfois le désespoir devant une science impuissante à protéger l’humanité ou simplement parce qu’elle a fait ressurgir, du fin fond d’une mémoire affaiblie, des souvenirs d’adolescent s’interrogeant sur le bilinguisme de cette curieuse stèle (arabe-latin) délaissée dans ce que les archéologues et les habitués de ce lieu appellent « la Khalwa » et s’étonnant de l’existence de cet orifice de 12 centimètres creusé, semble-t-il ultérieurement. Par qui ? Pourquoi ? (Avant qu’elle ne soit intelligemment exposée dans le Musée archéologique de Rabat.) Peut-être aussi parce que, plongé au cours de ces longues journées et longues nuits d’isolement et de distanciation sociale dans une relecture du « roman national » et de l’épopée de l’édification de la nation « Maroc », je pistai dans ce lent et passionnant itinéraire les différents aspects d’un « patrimoine immatériel » qui pourrait un jour constituer un levier de développement local et surtout national. Mais c’est surtout une affirmation de Marc Terrisse dans son étude Les Musées de sites archéologiques appréhendés en tant que vecteurs de développement local… qui m’a persuadé d’entreprendre cette modeste investigation : « Chella demeure dans ce contexte une nouvelle fois un excellent témoignage de cette histoire culturelle métissée et plurielle forte d’influences multiples. » N’est-ce pas là une correspondance heureuse avec la définition que donne le préambule de la Constitution de 2011, de l’unité de notre identité, « forgée par la convergence de ses composantes…, nourrie et enrichie de ses divers affluents » ? Correspondance qui encourage à aller plus avant dans le dévoilement des fondements de cette unité à travers le divers et à affirmer, en se référant encore une fois aux intuitions de Jacques Berque : « La situation reste douloureuse et confuse tant que l’homme – individus ou peuples – ne parvient pas à l’unité véritable, c’est-à-dire à l’exaltation unitaire de traits distinctifs. » Chella est la preuve concrète de cette unité forgée par une histoire douloureuse, et le préambule de la Constitution de 2011 est l’exemple exceptionnel dans cette histoire de l’exaltation unitaire « des traits distinctifs … » de notre identité.

Que Chella soit ce lieu gavé d’histoire qui illustre admirablement « l’anthropologique », si cher à Jacques Berque, légitime amplement l’étude de cette trace mystérieuse que représente une stèle qu’aucune investigation convaincante n’est arrivée à cerner dans la symbolique de ses représentations. Cette étude n’est que la propédeutique à un travail de recherche plus approfondi dans ce qui est appelé « l’histoire longue » et qui, je l’espère, sera entrepris par des historiens plus compétents et plus doués dans une discipline qui n’est pas la mienne.

Néanmoins, ne sont exposées dans cette approche que les interrogations que suscite cette stèle, que ne dissipe en rien la documentation bien imprécise, bien contradictoire dont peut disposer le chercheur. A moins que des recherches en cours, s’il y en a, viennent un jour éclairer les zones d’ombre qu’elle véhicule et parviennent à élucider le sens de la légende qui l’enveloppe.

Il m’a semblé, dans mes lectures des rares traces qui la concernaient, dans les multiples études sur Chella, nécropole mérinide, qu’elle fut soit négligée par leurs auteurs, en particulier par ceux qui se sont intéressés à l’épigraphie historique des lieux, soit qu’ils n’en n’eurent pas connaissance au moment de leurs investigations et qu’elle ne soit réapparue, curieusement, qu’à un moment où personne ne pouvait lui accorder une signification quelconque. Au moment probablement où les fouilles dans ce lieu ont connu et connaissent encore une interruption regrettable.

Ce qui va nous intéresser, ici, ce n’est pas la biographie d’un des premiers sultans de la dynastie mérinide et le deuxième à être enterré à Chella, mais le surgissement des questions sans réponses que l’étrangeté de cette stèle suscite et la persistance de la légende qui l’accompagne, légende que l’on a assimilée à de la superstition et que son transfert au musée archéologique alimente encore plus d’étrangeté au lieu d’en tarir les sens, résistant ainsi à sa banalisation alors qu’une des significations, au moins, est d’une portée éthique d’une étonnante actualité.

Elle est, si l’on peut dire, dense de significations. Nous ne nous attarderons pas sur le débat, certes intellectuellement et historiquement nécessaire, qui s’était instauré sur la localisation exacte de la tombe du sultan Abou Yacoub Youssouf dans la nécropole et que semble avoir clos Othmane Ismael dans son importante étude Histoire de la Chella islamique. Nous nous attacherons plutôt à cerner les questions qui se posent aux visiteurs des tombes ou à ceux du musée archéologique qui expose cette étrange « trace » à l’étonnement du public, s’il est attentif, à son indifférence s’il est pressé. Nous procéderons si possible à un « abornement » de ces interrogations qui s’effectuera en deux temps. Le premier concerne « l’anthropologique » que nous avons déjà évoqué, le second privilégiera une « archéologie d’un imaginaire » affectif à portée éthique ou morale.

S’impose sans conteste dans la première approche la question suivante : l’usage des stèles funéraires, que les Mérinides ont pratiqué avec beaucoup d’élégance, est-il une tradition dans l’islam ? Il semblerait que non, et dans ce cas tenter de répondre à cette première interrogation dépasserait le cadre de cette étude. La seconde question serait : où cette stèle a-t-elle été « fabriquée » une fois le choix de cette base romaine effectué ? Romaine, parce qu’il y a une inscription latine sur un versant de la stèle ? Mais alors où cette base a-t-elle été trouvée ? A Chella ou dans les ruines autour de Tlemcen puisque ce sultan est mort à El-Mansuriya, la ville qu’il a bâtie dans cette région, proche elle aussi des ruines romaines, ou provient-elle de l’Espagne andalouse (ancienne Bétique romaine) puisqu’elle porte le nom d’un certain Aulus Caecina Tacitus, que les spécialistes n’arrivent ni à identifier ni à situer et qui fut probablement gouverneur de la Bétique romaine, certainement comme le précise le texte latin « briguant la charge de préteur, de questeur… » ?

Une base est la partie inférieure sur laquelle repose un piédestal, ou un buste ou tout autre objet comme une colonne par exemple. C’est donc un socle, un soubassement une assise ou un appui. Le mystère s’épaissit quand on arrive difficilement à comprendre pourquoi, au lieu de choisir une plaque de marbre blanc vierge, ceux qui ont « fabriqué » cette stèle, ont privilégié une base romaine déjà utilisée, gravée pour un obscur gouverneur romain, alors qu’elle devait être dédiée à la gloire et à la mémoire d’un sultan connu ?

Lire aussi : POUR UN ''ÉCOMUSÉE'' AUX OUDAYAS ET ''UN MUSÉE À CIEL OUVERT'' À CHELLA – PAR ABDEJLIL LAHJOMRI

Quand on s’engage plus avant dans l’étude de l’histoire énigmatique de cette stèle, on apprend qu’elle fut trouvée en 1881, sans préciser ni par qui ni comment ni à quelle occasion, et qu’elle a été retrouvée en 1926, écrit L. Chatelain, « dans le jardin de S.M. le Sultan » (je suppose le sultan Moulay Youssouf), (curieuse coïncidence puisqu’y figure aussi le nom de Youssouf).

Lévi-Provençal et Henri Basset signalent dans leur étude sur Chella qu’il y a une stèle où figure le nom d’Abou l-Hassan, qui ne serait pas sa propre épitaphe, qui mentionne le palais de « el-Mansoura » de Tlemcen la Neuve et que « étant donné que le seul sultan mérinide mort à el-Mansoura et enterré à Chella est précisément le fondateur de cette ville, Abou Yacoub Youssouf, « que cette stèle soit celle de ce souverain, qui au vu des témoignages d’historiens arabes fut transporté à Chella pour y être enterré ». Ce n’est donc pas cette stèle « bilingue » qui nous intéresse et que ces deux auteurs n’ont pas connue « puisqu’ils nous disent qu’il existe à Chella, depuis quelques années, une pierre portant l’épitaphe d’Abou Yacoub ». Or, elle a disparu depuis. Peut-être est-ce précisément celle qui, au dire du moquadem de Sidi Iahia, fut emportée en dehors du Maroc. Il serait du plus haut intérêt de savoir quel endroit abrite cette inscription qu’il faut jusqu’à nouvel ordre considérer comme perdue. Le texte, fort heureusement, en a été conservé, grâce à un calque rapporté au British Muséum par le vice-consul anglais Frost, et a été traduit par Tissot. Il s’agit de la reproduction parfaite de l’épitaphe qui nous intéresse, mais les deux auteurs ignoraient l’existence de l’inscription latine, qui n’avait pas attiré l’attention du vice-consul anglais. Or, tout porte à croire que c’est cette même stèle qui aurait, à une certaine époque, fait partie des collections du musée britannique.

Il y aurait donc deux stèles et deux épitaphes concernant Abou Yacoub Youssouf ?

La stèle qui nous intéresse aurait disparu en 1881, réapparu en 1926, re-disparu, réapparu pour enfin atterrir avec tous ses mystères « anthropologiques » dans le Musée archéologique de Rabat. On dit, à son sujet, qu’elle aurait été utilisée par Pierre Loti (dont l’ouvrage Au Maroc marqua le début de l’exotisme littéraire marocain) afin de décorer son domicile. Cette stèle aurait fait partie des nombreux objets ramenés de son voyage, alors qu’il accompagnait l’ambassadeur Patenôtre en 1890.

Date qui ne correspond pas à la période de la disparition de la stèle et qui interdit de penser qu’effectivement elle aurait pu avoir été transportée dans les bagages de cet auteur. Un début de « légende » qui nous interdit de faire d’un auteur, célèbre à l’époque et amateur de ruines, un resquilleur de ruines.

Pour essayer de cerner le mystère du « bilinguisme » inexplicable de cette stèle qu’illustrent le versant arabe et le versant latin et de la réutilisation d’une base romaine (qui ne représente aucun intérêt majeur historiquement), osons une interprétation dans une réécriture légitime du récit national en l’empruntant à Antoine Pietrobelli qui parle du choix de ce lieu « comme lieu privilégié des sépultures de sultans mérinides ». Est-il permis de penser que ces rois placent EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE leur nécropole en contrebas du Capitole et du centre antique soit comme un HOMMAGE AUX ANCIENS, soit comme une volonté d’islamiser un lieu ? Cette « lecture » expliquerait le choix « en toute connaissance de cause » d’une base dont le versant porte une inscription latine quelle que soit l’importance ou l’insignifiance de son contenu. L’islamisation du lieu n’écarte nullement « l’hommage aux Anciens ». La proximité des ruines romaines n’a en rien gêné ceux qui ont décidé de fonder une nécropole, en particulier le sultan Abou Youssouf Yacoub. Nous savons que ces sultans étaient instruits et pieux. Que l’urbanisme de leurs médersas et l’art qu’on y admire témoigneraient d’une sensibilité à la durée, à une conscience perceptible de la postérité, et, avec le voisinage des ruines romaines, montrerait surtout une « acceptation » notable de l’histoire qui les a précédés.